すでにお届け日指定されている場合は、ご希望日に間に合わない場合がございます。何卒ご了承ください。

遊穂 御祖酒造(みおやしゅぞう) (ゆうほ)

●自然が豊かな石川県羽咋市(はくいし)の美酒「遊穂」

「御祖酒造」がある石川県羽咋市(はくいし)は能登半島の付け根部分の西側に位置しています。

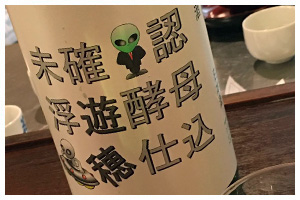

羽咋市は何と、UFOが出現する街!?だと言われています!

これは地元に古くから伝わる「そうはちぼん伝説」で、そうはちぼんと呼ばれる円盤型の仏具に似た物体が空を飛んでいたという話に由来しています。

日本で唯一、また世界的にも珍しい、砂浜を車で走ることが出来る

「千里浜(ちりはま)なぎさドライブウェイ」があることでも有名です。

冬季には邑知潟(おうちがた)に白鳥が飛来することでも知られています。

そんな自然が豊かな羽咋市において、女性蔵元と能登杜氏が二人三脚でゼロから新ブランドを立ち上げた蔵、

それが「御祖酒造」です。

●女性蔵元、藤田美穂。彼女が思い描く日本酒とは。

「御祖酒造」の現在の蔵元、藤田美穂さんは、東京都のご出身です。

実家は酒とは全く縁の無い家庭だったのですが、1979年(昭和54年)に現在の石川県七尾市ご出身のお父様が廃業予定だった「御祖酒造」の経営を引き継がれたことで、酒との縁が出来たのです。

ここから蔵元の好みであり、「遊穂」のコンセプトでもある、「香りが穏やかで酸と米の旨味がしっかりと効いた食中酒」がどのようにして確立されたかを蔵元の愛飲歴も交えてご紹介致します。

大学卒業後は会社員として東京で働いていました。

普段友人と西洋料理のお店に行く機会が多かったことからワインが中心でした。

産地やブドウにこだわりは無く軽めの白から赤、濃い目の赤へと料理に合わせて楽しまれていたそうです。

一方、日本酒はというと、週に1回程度、日本酒専門の居酒屋で楽しまれていたそうです。

純米や本醸造など特定名称は気にせず、店主さんのオススメで米の旨味がしっかりと感じる酒を中心に飲んでいたそうです。

蔵元と日本酒との距離がグッと縮まったのは2003年(平成15年)10月

「御祖酒造」の専務であり、蔵の中心的存在だった専務が亡くなられたことを受け

「御祖酒造」に入社されました。

蔵で働くことになり勉強の為に金沢市内の日本酒愛好家グループに入られます。

このグループに入られたことで衝撃的な日本酒との出会いがありました。

蔵見学で「満寿泉(ますいずみ)」を造る富山県の「桝田酒造店(ますだしゅぞうてん)」を訪問。

そこで能登杜氏四天王と称される名杜氏、三盃幸一(さんぱいこういち)氏自らが注いで下さった大吟醸。

その洗練された味わいを今でも鮮明に覚えていらっしゃるそうです。

2005年(平成17年)、藤田美穂氏は蔵元に就任されます。

「御祖酒造」に入社してから蔵元に就任するまでの間、蔵の状況を見て県内で普通酒や本醸造中心の販売だけでは蔵が倒産してしまうという危機感から改革を決断。

全国向けに自信を持ってオススメ出来る酒を展開していくことを決意されます。

自身が好きな「香りが穏やかで酸と米の旨味がしっかりと効いた食中酒」が造りたい。

この思いに共感し、「御祖酒造」の杜氏に就任されたのが横道俊昭氏です。

●能登流を追求し続ける杜氏、横道俊昭。

横道俊昭氏は大阪市生まれで大阪市内で公務員として働かれていました。

その時に音楽好きの共通の友人を介して知り合ったのが、後の「木下酒造」の杜氏、フィリップ・ハーパー氏。

美味しい日本酒が飲めるお店があるから一緒に行こうと誘われたのがきっかけだったそうです。

その後、美酒との運命的な出会いを経て、公務員から蔵人へと転職されました。

彼らはそれぞれ別の蔵で酒造りの経験を積まれました。

横道氏は滋賀県の酒蔵で酒造りの世界に入られた後、石川県の酒蔵で能登杜氏四天王や酒造りの神様とも称される名杜氏、農口尚彦(のぐちなおひこ)氏の下で修業に励まれます。

ちなみに彼らは弊社のすぐ近く、大阪府交野市(かたのし)にある「大門酒造」で共に酒造りをされていたこともあります。

そして、2005年に「御祖酒造」の杜氏に就任されました。

●「遊穂」の誕生。

横道氏の加入で「御祖酒造」の酒質は大きく変わりました。

蔵元が思い描いたのは「香りは求めない、酸と米の旨味がしっかり効いた食中酒」

これに共感された横道氏と共に、新ブランドの立ち上げに乗り出します。

地元流通で普通酒・本醸造が中心の「ほまれ」とは別に、県内の方はもとより県外の方にも楽しんで頂ける酒

何度も何度も話し合い、ゼロから二人三脚で立ち上げた酒。「遊穂」の誕生です。

●「遊穂」という名前の誕生秘話。

この「遊穂」の誕生秘話がとても面白いのです。

ブランド名が決まらない中、酒造りがスタートし、とうとう先に酒が出来上がりました。

そこで、業を煮やした横道氏の一言。

「羽咋はUFOの街なんやからUFOでも何でも良いからとにかく名前を付けろ!」

蔵元曰く、オヤジの一言によって、「ゆうほ」と名前が決まったそうです。

そこに楽しく飲んで欲しいという思いから「遊」の字と稲穂の「穂」(美穂さんの「穂」ではないそうです。)

この2文字を当てて正式に「遊穂」が誕生しました。

このように、藤田美穂氏の蔵元就任・横道氏の杜氏就任・そして「遊穂」の誕生と、2005年は激動の年、

新生「御祖酒造」誕生の年となったのです。

●日本酒が好きになったら「遊穂」のことを思い出して下さい。

「遊穂」はズバリ食中酒。

米の旨味と酸がしっかりと感じられ、普段の食事に自然と溶け込み、楽しく気軽に飲める酒です。

それはまるで蔵元と杜氏の人柄がそのまま酒になったかのよう。

食べることが大好きで、音楽をこよなく愛し、趣味が多彩でとにかく常に明るい。地酒業界で最高の名コンビなのでは?とさえ思っています。

そんな2人が醸している「遊穂」だからこそ、飲む人を楽しい気持ちにさせてくれるのだと思います。

「遊穂」が地酒業界から注目されるようになったのが、就任初年度からの受賞ラッシュ。

就任初年度は能登杜氏自醸酒品評会で最優秀賞を受賞。

更に翌年から6年連続で全国新酒鑑評会で金賞、6年連続で金沢国税局酒類鑑評会で優等賞を受賞。

これらの輝かしい結果によって、能登の小さな酒蔵の酒が全国区に躍り出ました。

近年は海外への輸出も増え、注目度が上がっております。アメリカのとある小売店のオーナーさんは

「遊穂は初心者は選ばないかも知れないけど、日本酒を経験した人が次に飲みたくなる酒!」

このようにおっしゃったそうです。この言葉は「遊穂」の特徴をとてもよく表現しています。

日本酒が好きになったら是非「遊穂」のことを思い出し、そしてご賞味下さい。

きっと、「遊穂」の美味しさ、素晴らしさがお分かり頂けるかと思います。

能登の女性蔵元と能登杜氏が二人三脚で醸し続けて来た酒「遊穂」

皆様に自信を持ってオススメ致します。

地酒.COMは蔵元との太いパイプにより、

商品の安定供給を受けています。

地酒.COMは遊穂(ゆうほ)御祖酒造の可能性を強く感じ取り、自ら足を運んで取引を申し出ました。蔵元との強い信頼関係により、商品を安定供給できる体勢を取っています。インターネットで遊穂をお求めの際は、是非とも地酒.COM、佐野屋をご利用下さい。